台湾省 (中華人民共和国)

| この項目では、中華人民共和国が名目上設置している省について説明しています。その他の用法については「台湾省 (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |

| 台湾省 | |

|---|---|

| 略称: 台 (拼音: Tái) | |

| |

| 簡体字 | 台湾 |

| 繁体字 | 臺灣 |

| 拼音 | Táiwān |

| カタカナ転記 | タイワン |

| 省都 | 台北市 |

| 面積 | 36,200 km² (位) |

| 人口 (2020年) - 人口密度 | 23,561,236[1] 人 (位) 650.86 人/km² (位) |

| GDP (年) - 一人あたり | -元 (位) - 元 (位) |

| HDI (年) | - () (位) |

| 主要民族 | 漢民族 - 98% 高山族 - 2% |

| 地級行政区 | 6 個 |

| 県級行政区 | 14 個 |

| ISO 3166-2 | CN-TW |

| 公式サイト http://www.gwytb.gov.cn/ (国務院台湾事務弁公室) | |

台湾省(たいわんしょう)は、中華人民共和国が名目上設置している省。1949年10月1日の建国以来、一度も中華人民共和国の統治下に入ったことが無い。台湾問題を抱える中華民国も同名の省を設置している[注釈 1]が、組織的な関連性は全く無い。

地理

台湾省は略称を「台」(たい)と称し、中国大陸とは台湾海峡を隔てた場所に位置する台湾の全域、澎湖諸島、及び尖閣諸島(中国名:釣魚台列嶼)を領域とする。ただし、台湾島と澎湖諸島は中華民国が、尖閣諸島は日本が沖縄県の一部としてそれぞれ実効支配しているため、全域に統治権が及んでいない[注釈 2]。

北は東シナ海、東は太平洋、南西は南シナ海に面しており、西は台湾海峡を挟んで福建省と、東は日本と、南はバシー海峡を挟んでフィリピンと接している。

台湾島の地理についての詳細は、台湾#地理を参照のこと。

中華人民共和国にとっての台湾省

台湾島と澎湖諸島は1945年に中華民国国民政府によって接収され、中華民国の台湾省が設置された。その後、国共内戦で国民政府に決定的な勝利を収めた中国共産党は、1949年10月1日に中華人民共和国の建国を宣言し、1950年5月までに中国大陸のほぼ全域と海南島を制圧した。だが台湾省については、同年6月に勃発した朝鮮戦争の影響から本格的な軍事行動を行なえず、1958年に金門砲戦を仕掛けたものの中華民国の防衛陣を突破できなかったため、「解放」できないまま内戦が終結した[注釈 3]。

このような経緯から、1949年以降も台湾省の省域を実効支配しているのは中華民国である。建国以来、一度として中華人民共和国の支配力が及んでいない以上、地方自治体としての「中華人民共和国の台湾省」は現実には何の実体も存在していないため、他の省・自治区・直轄市にみられるような人民政府や人民代表大会[注釈 4]も設置されておらず[注釈 5]、全国人民代表大会(全人代)にある「全人代台湾省代表団(中国語版)」[2]の席が台湾省の存在を示す唯一の実体である。なお、2017年の第19回中国共産党大会では、初めて分断後に台湾で生まれ育った者が選出され、話題となった[3][注釈 6]。

建国以来一度として統治できていないにもかかわらず、中華人民共和国が台湾省を設置し自国の1省として領有権を主張し続けるのは、「一つの中国」の立場から自分たちが中華民国を継承する唯一正当な「中国の政権」(継承国)[注釈 7]であるとし、中華民国の支配下にあった台湾省も当然に継承する立場にあるとしているからである。

そのため、歴代の中華人民共和国政府は台湾省を自国の不可分の領域であるとし、2005年の反国家分裂法制定に見られるように、「台湾が独立すれば軍事行動も辞さない」という立場を採り続けている。一方で現実的には、台湾海峡両岸の経済関係の深まりなどから、軍事的な制圧による問題解決の可能性は1990年代以降徐々に低くなりつつある。しかし、政府高官による中華民国政府への挑発的発言や福建省沿岸部での軍事訓練などによって、中華人民共和国政府は常に中華民国政府に圧力をかけ続けている(台湾問題)。

行政区画

政府の公的な扱い

建国以来、中華人民共和国は台湾省を実効支配できていないため、台湾省内を公式的な現行の行政区画で区分できていない。

建国当初、国務院民政部が毎年編纂している『中華人民共和国行政区画簡冊』(簡体字:『中华人民共和国行政区划简册』)では、台湾省について『解放待ち』(『待解放』)と注記され、改革開放が始まってからは『暫定的に資料欠如』(『资料暂缺』)と書かれている。また、『中華人民共和国行政区画簡冊』では省都(省会)が空欄となっているが、同書に掲載されている「中華人民共和国総図」では、台湾省の省都を「台北」[注釈 8]と記している[4]。

地図上の扱い

中華人民共和国で出版される地図が台湾省内の行政区画を記載する場合、中華人民共和国の建国直前まで中華民国が使用していた台湾の行政区分を流用し、中華民国の行政単位を中華人民共和国の行政単位へと置き換えている。但し、台湾における行政区分の改編にあわせ、表記内容も台湾の現状になるべく即したものへ修正されている。

例えば、中国地図出版社が発行した2013年版の『台湾地図冊』(簡体字:『台湾地图册』)では、台湾省内の行政区分を2地級市、5県級市、16県としていたが[5]、2016年版の『台湾地図冊』では6地級市、3県級市、11県に改められ、一部地名も変更されていた[6]。なお、『中華人民共和国行政区画簡冊』の「中華人民共和国総図」とは異なり、いずれも版も省都を台北市と明記している。

| 地図 | # | 名称 |

|---|---|---|

| 6地級市 | |

| 1 | 台北市 | |

| 2 | 新北市 (元・台北県) | |

| 3 | 桃園市 (元・桃園県) | |

| 4 | 台中市 (元・県級市) | |

| 5 | 台南市 (元・県級市) | |

| 6 | 高雄市 | |

| 県級市 | ||

| 7 | 基隆市 | |

| 8 | 嘉義市 | |

| 9 | 新竹市 | |

| 県 | ||

| 10 | 新竹県 | |

| 11 | 嘉義県 | |

| 12 | 苗栗県 | |

| 13 | 彰化県 | |

| 14 | 雲林県 | |

| 15 | 屏東県 | |

| 16 | 宜蘭県 | |

| 17 | 南投県 | |

| 18 | 花蓮県 | |

| 19 | 台東県 | |

| 20 | 澎湖県 | |

| - | 台中市の一部 (元・台中県) | |

| - | 台南市の一部 (元・台南県) | |

| - | 高雄市の一部 (元・高雄県) | |

地図上の中華民国との差異

地図上に描かれた中華人民共和国の台湾省は、「中華民国の台湾省」と下記の通りに差がある。

- 省都の扱い:中華人民共和国では、台湾省の省都を台北市と位置付けている。一方、中華民国の台湾省の省都は1945年から1957年まで台北市に所在したが、1957年から2018年までは南投県南投市中興新村に所在し、2018年以降は台湾省政府の事実上の廃止に伴い存在しなくなっている。

- 都市の扱い:中華人民共和国では台湾島の全域を台湾省の管轄としている。一方、中華民国では台北市(旧台北県の一部(陽明山管理局など)を含む)、新北市(旧台北県)、桃園市(旧桃園県)、台中市(旧台中県を含む)、台南市(旧台南県を含む)及び高雄市(旧高雄県を含む)を直轄市に昇格させ台湾省の管轄から外していた。

- 南海諸島の扱い:中華人民共和国では東沙諸島は広東省、それ以外は海南省の管轄とする。一方、中華民国では実効支配する島々(東沙諸島、南沙諸島の太平島・中洲島)をいずれも海南特別行政区の管轄としていたが、1990年以降は高雄市の管轄に変更された。

なお、日本が実効支配する尖閣諸島(中国語名:釣魚台列嶼)は、中華人民共和国・中華民国のいずれもが台湾省宜蘭県の所属として扱っている。また、中国大陸沿岸にある金馬地区(金門島、馬祖島、烏坵からなる)も、中華人民共和国・中華民国のいずれもが福建省の所属としている。

報道上の扱い

国務院台湾事務弁公室が運営する『中国台湾網』[7]を含め、中国大陸のマスコミが台湾に関する報道を行う際は、一般的に現行の「中華民国の行政区分」を使用している。例えば、2014年時点の中華人民共和国では新北市を台北県、桃園市を桃園県と表記する地図が最新版であったが、『中国台湾網』の記事は新北市・桃園市と既に表記していた[8]。

交通

中華人民共和国政府は、以下の通りの道路および鉄道の敷設を計画しているが、実効支配が及んでいないため「中華人民共和国政府による整備」は実現していない。

- G228国道 - 環島公路(2013年に別の路線に番号を転用)

- G319国道(中国語版)(高雄から四川省成都市へ至る国道)

- 京台高速道路(G3)

- 台湾環線高速公路(G99)

- 京台高速鉄道

- 昆台高速鉄路(中国語版)

ただし、これらに類するインフラ整備は、大陸と台湾を結ぶ台湾海峡トンネルを除けば、中華民国政府によってほぼ実現されている。

脚注

注釈

- ^ 2019年以降は行政機関としての実態を失い、名目上の存在となっている。

- ^ なお、中華民国が自国の高雄市の一部と主張する南海諸島の島々は、中華人民共和国が一部を実効支配下に置いている。そのため中華民国側からすれば、中華人民共和国の実効支配領域内に「中華民国にとっての高雄市」(中華人民共和国では台湾省に属するとされる市)の一部が支配されている事になる。だが、中華人民共和国はこれらの島嶼を海南省の一部に分類しているため、中華人民共和国側からすれば「中華人民共和国にとっての台湾省」の領域は含まれていないことになる。

- ^ 国共内戦には公式な終戦日がない。ただし、人民解放軍に金門砲戦の砲撃停止命令が下された1979年1月1日以降、人民解放軍と中華民国国軍との間で戦闘は起きていない。

- ^ ここでは、台湾省人民政府と台湾省人民代表大会を指す。

- ^ 中華民国の台湾省には台湾省政府と台湾省議会が2018年に事実上廃止されるまで存在した。

- ^ なお、中国共産党は1973年の第10回党大会(中国語版)から台湾籍の党員代表団を出席させているが、いずれも1949年の中華人民共和国建国に伴う中台分断以前に台湾で生まれ、中国大陸で暮らす人物か、その子孫で構成されているという。

- ^ 中華人民共和国政府の公式な立場では、中華民国政府は1949年に第二次国共内戦で首都の南京陥落して崩壊、その後中国国民党は国民党革命委員会等の民主党派として「新中国」(中華人民共和国)に加わったとされる。その際、「新中国」側に加わらず台澎金馬へ逃げ延びた中華民国政府は、国共内戦に敗れた中国国民党内の蔣介石一派が勝手に作り出した「自称政府」に過ぎない、という公式見解を持っている。

- ^ 他の省都とは違い、「台北市」とはしていない。

出典

- ^ 台湾地区の人口。“2020年第七次全国人口普查主要数据” (pdf). 国家統計局. p. 019 (2021年7月). 2023年8月22日閲覧。

- ^ “「一つの中国」を主張する北京・人民大会堂の「台湾の間」”. 朝日新聞 (2019年3月28日). 2021年7月2日閲覧。

- ^ ““本物”の「台湾代表」に注目 中台分断後世代初の台湾生まれの女性”. 産経新聞 (2017年10月21日). 2019年12月19日閲覧。

- ^ 参考文献:《中华人民共和国行政区划简册》1960-1963,1982,1984,1990-2010,地图出版社(中国地図出版社)

- ^ 《中国分省系列地图册·台湾省地图册》(2013年版) 中国地图出版社 ISBN 9787503174117

- ^ 《中国分省系列地图册·台湾省地图册》(2016年版) 中国地图出版社 ISBN 9787503189661

- ^ 中国台湾网

- ^ 台湾"六都"选举 国民党五市败选仅剩新北朱立伦胜选 (中国台湾网)

関連項目

- 台湾の名称の一覧

- CN71

- ISO 3166-2:TW

- 国務院台湾事務弁公室

- 本省人・外省人

- 台湾民主自治同盟

- 広辞苑

- 中華民国#地理・蒙蔵委員会 - 中華民国政府も、中華人民共和国の実効支配地域およびモンゴル国などに行政区画を名目上定めており、2018年までは管轄するための行政機関があった。

- 以北五道 - 韓国が朝鮮半島北部(北朝鮮)に置いている道。

- 台湾独立運動

- 亡命政府

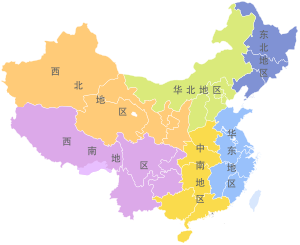

中国の地理大区(中国語版) | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

中華人民共和国 中華人民共和国による区分 (1949年 - 現在) |

| ||||||||||||||

中華民国 中華民国による区分 (1912年 - 2005年)1 |

| ||||||||||||||